カナダのリジャイナ大学より、留学生の方が来られているのですが、

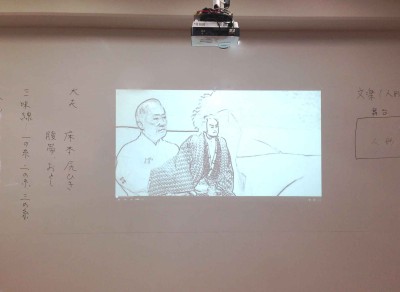

ラーニングルームで日本の伝統芸能「人形浄瑠璃」について学ばれていたので、

staff:hも参加させていただきました。

今度本学の学生や先生方と一緒に、大阪にある文楽劇場に鑑賞しに行くそうで、

その前に、ひと通りの知識を学んでおかれるのだとか。

実は私も、興味を持っていながらも、なかなかチャンスに恵まれず、

生で人形浄瑠璃を見たことがありません。

想像ではありますが、小道具の細やかな装飾や、太夫の声の響きなど、

恐らく生で見るのとでは迫力が全然違う様に感じます。

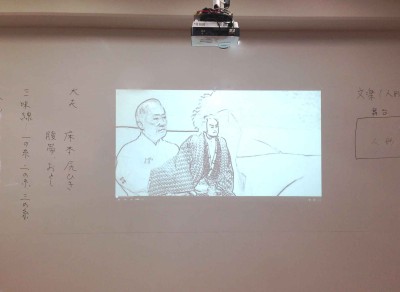

人形浄瑠璃は、

「太夫」(語り)、「三味線」、「人形」という3つの役割からなされます。

皆さんご存知だとは思いますが、

「人形」のみ、1つの人形を3人掛かりで動かす為、

関節などの細かい動きを表現することができ、

人間らしい動作や心情を表すことができます。

足の動きを習得するだけで10年の修行を要すると言われています。

また、普段はかしら、かつら、胴体、衣装、手足と、

それぞれ保管されているそうなのですが、

公演の都度、人形師が髪を結うなどして

登場人物に合わせて人形をしつらえるのだとか。

そういった事からも愛情が注がれていることが分かり、

人形に魂が宿っているように見える理由なのかもしれません。

テーマとなっている語り物自体も、

一見難しそうに感じるかもしれませんが、

人間らしい心情を描いたお話が多いそうなので、

少し予習をしていけば、海外からお越しの方でも充分に楽しめると思います。

リジャイナの皆さんも、日本が誇る伝統芸能であることに納得している様子でした。

是非楽しんできてください。

✍staff:h